先日、娘の腹帯の日に、和歌山県新宮市速玉大社を訪れ祈祷を受けた。

鮮やかな朱色の社殿が印象的な熊野三山の一つ熊野速玉大社。水の動きを神格化したとされる熊野速玉大神と熊野夫須美大神の夫婦神を主祭神とし、十二柱の神々が祀られています。

境内にそびえるご神木、樹齢千年の「ナギの大樹」は熊野権現の象徴、国指定の天然記念物、平重盛公が植えたと伝わります。

そのあと、神倉神社の入り口にて、写真撮影。

神倉神社は、熊野大神が熊野三山として祀られる以前に一番最初に降臨された聖地です。

天ノ磐盾という峻崖の上にあり、熊野古道中の古道といわれる538段の仰ぎ見るような自然石の石段を登りつめた所に御神体のゴトビキ岩があります。

熊野速玉大社は、まだ社殿がない原始信仰、自然信仰時代の神倉山から、初めて真新しい社殿を麓に建てて神々を祀ったことから、この神倉神社に対して「新宮社」と呼ばれています。

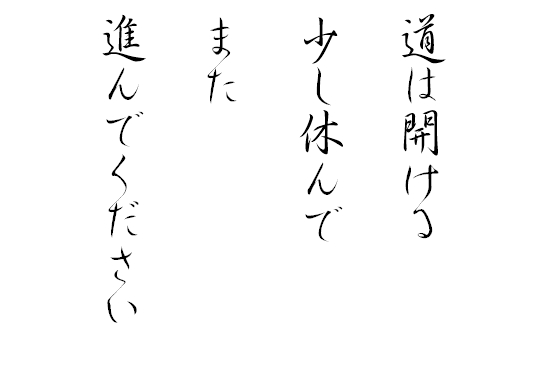

熊野比丘尼の衣装を着た女性が、そこで

熊野絵図の説明をしていたので、聞いているうちに

熊野曼荼羅についても、もう少し詳しく知りたい思いになり

どんな意味があるか調べて書いてみたいと思う

熊野曼荼羅の歴史は非常に古く、熊野信仰が始まった平安時代(794年-1185年)から室町時代(1336年-1573年)にかけて発展しました。これらの時代は、日本が社会的・文化的発展を遂げた時期でもありました。

熊野信仰は、熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)に集約された修験道と神道の融合に由来しました。修験者たちは熊野三山に籠ることで精神的な修行を行い、霊的な力を得ることができました。そのため、熊野は精神的なパワースポットとして信仰され、多くの参拝者が訪れました。

熊野曼荼羅の起源は、9世紀当時新興宗教であった密教の教義によります。密教は、曼荼羅を用いた精神的修行を行うことが特徴的であり、その文化は中国・朝鮮半島を経由して日本に伝えられました。熊野曼荼羅は、密教文化を熊野信仰の儀式に取り入れたものでした。

曼荼羅は、諸仏の教えを表現するための図像であり、幅広い業種で使用されるものでした。熊野曼荼羅の起源についての記述が現存していないため、正確な情報は不明確ですが、10世紀頃に創作されたと推測されています。最初期の曼荼羅として知られているのは、熊野本宮大社にある「熊野本宮麻布曼荼羅」です。麻布曼荼羅は、現在では長野県松本市の国宝「開運権現麻布曼荼羅」の原型となった仏像壁画であり、仏教美術史においても重要な存在となっています。

熊野曼荼羅が最も重要な存在になったのは、11世紀に入ってからでした。熊野信仰を奉じる皇族や貴族が熊野本宮大社に参詣するようになり、熊野曼荼羅が公開される機会が増えました。当時の貴族たちは、修験者たちが自然界や霊験あらたかな曼荼羅を用いることに強い興味を持ち、自分たちも参拝するようになりました。また、熊野曼荼羅が書かれた経典である「熊野三所懸王子」が、貴族たちの好奇心をそそり、高い評価を得ることになりました。

時代が下って、中世に入ると、熊野信仰は一般の人々に広がり始めた。

熊野曼荼羅(くまのまんだら)は、和歌山県熊野市の熊野本宮大社にある曼荼羅(まんだら)です。この曼荼羅は、修験道の信仰に根ざしたもので、熊野本宮を中心に展開する熊野信仰における重要な役割を果たしています。

熊野曼荼羅は、五大明王の一つである大威徳明王(だいいてきみょうおう)を中心に、閻魔大王(えんまだいおう)、不動明王(ふどうみょうおう)など様々な仏像が描かれています。金剛石や五色糸で表現され、35点のパーツで構成され、全体が5.5m四方に描かれている図像です。

熊野曼荼羅は、熊野本宮大社内にある曼荼羅堂(まんだらどう)で、一般にも公開されています。訪れる人々は、心を清め、祈りを捧げることで、自分自身の精神的な安定と、霊的な成長を目指すことができるとされています。

熊野を描いた曼荼羅は2種類

① 1つが熊野観心十界曼荼羅

十界は、

- 地獄

- 餓鬼

- 畜生

- 修羅

- 人

- 天の六道の迷いの世界

- 縁覚

- 声聞

- 菩薩

- 仏の悟りの世界

② もう一つは那智参詣曼荼羅 (那智大社と大滝、妙法山、熊野灘などが描かれています)

お滝の迦楼羅炎(かるらえん)や熊野灘での補陀落渡海船(ふだらくとかい)に手を合わせて見送る人などこれもまた一度目にしたら忘れ得ぬものがあると聞きます

補陀落渡海とは、いわば生きながらの水葬であり、自らの心身を南海にて観音に捧げる捨身行だったのでした。

今回の記事は、ネット検索より調べてまとめて掲載しています