3月というと、お彼岸さんということもあり、ご先祖様の

霊を供養するために お墓まいりしますね

家にある仏壇を掃除して、お供えしたりもします

また、多くのお寺では、「彼岸会」(ひがんえ)という

行事も行われるようですね

「彼岸」とは

ご先祖様もいる世界(極楽浄土)のことです

極楽浄土は、西にあるとされ、太陽が真西に沈むこの時期に

ご先祖さまの供養するそうです

お彼岸は、春分の日を中日とした7日間

メモ

<1年に2回あるお彼岸>

春の彼岸は、春分の日(21日)をはさんで前後3日間

合わせて7日間あります

お彼岸の最初の日を「彼岸の入り」

最後の日を「彼岸明け」

また、秋にもお彼岸があり こちらは秋分の日(9月23日)を

真ん中にはさんで、前後3日間、合わせて7日間あります

暑さ寒さも彼岸まで

よく言われる言葉ですが、ともに季節の変わり目の時期だからそうです

春分、秋分は、太陽が真東から登って

真西に沈む日で

昼と夜がほぼ同じ長さになります

お墓まいりの必要なものについて

- 数珠 (正式なものは、玉が108個あります)

- 手おけ、ひしゃく

- ろうそく

- 線香 (線香を束にかざして、火をつけ手であおいで消し煙だけにして供える)

- お供え物 (半紙を2つ折りにしてその上にのせる)ぼたもちや季節の花

お墓まいりは、運よくなる行事でもあり

私たちが存在するのも、ご先祖さまあってのものです

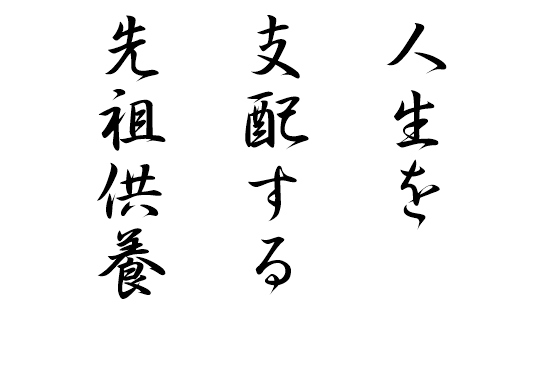

人生の運気をあげ、守って頂くためにもお墓まいりしてくださいね

先祖供養は、必ずあなた人生を守ってくれます!!

たまには、ご家庭で、親子でぼたもちを作って

ご先祖さまに供えるのもいいかもしれませんね・・

ぼたもちとおはぎの違いについてまとめてみたいと思います

| ぼたもち | おはぎ |

| 春の花: ぼたんが咲くことからの呼び名 | 秋の花:萩の花が咲く時期の呼び名 |

| こしあん | 粒あん |

| こしあんとおはぎは、呼び名は違うけど同じもの | こしあんとおはぎは、呼び名は違うけど同じもの |

お彼岸の歴史をまとめてみました

お彼岸とは

日本の仏教の行事の一つで、彼岸と呼ばれる、春分の日と秋分の日の前後数日を指します。お彼岸は、先祖の霊を供養するための行事であり、盛大に行われることで知られています。

お彼岸の起源は

仏教が日本に伝来した飛鳥時代(592年-710年)にまで遡ります。仏教では、人が死んだ後には、魂がしばらくの間地上にとどまり、供養を受けることが必要であるとされ、お盆とともに仏壇に御霊前を設け、先祖を供養する習慣が生まれました。このことが、後に彼岸の行事に受け継がれることになります。

彼岸は

仏教の八相成道の考え方に基づいています。八相成道とは、釈迦が説いた八つの道を歩むことで、救いが得られるという思想であり、八相のうち四相(出生、老、病、死)が彼岸に該当します。つまり、彼岸は、死を迎えた人々が、成仏するための四つの重要な段階を迎える期間であるとされています。

彼岸の行事は

奈良時代(710年-794年)に全国的に広まり、当時の貴族たちに信仰されるようになりました。彼岸は、釈迦が成道した日である釈迦堂成道会や、菩提樹に座って悟りを開いたとされる釈迦の涅槃会とともに、仏教の重要行事の一つとして定着しました。

また、平安時代(794年-1185年)に入ると、彼岸に行われるお墓参りが広く一般の人々に知られるようになり、彼岸は民間信仰にも根付くようになりました。この時代には、日本の文化が発展し、彼岸に関する文学作品も多数生まれました。例えば、平家物語には、彼岸の時期に夫の死を悼む妻のエピソードが描かれています。

江戸時代(1603年-1868年)に入ると、彼岸はより一般的な行事となり、それぞれの家庭での供養が主流となりました。彼岸には、故人が好きだった食べ物を供えたり、お墓にお線香を立てたりする習慣が生まれました。また、菩提盆と呼ばれる、灯籠を飾ったり、供養塔に飾りをつけたりする行事も行われるようになりました。

現代では

彼岸は、家族の大切な行事として、多くの人に親しまれています。特に、春分の日と秋分の日は祝日となっており、お彼岸に帰省する人も多いです。彼岸期間中には、仏教寺院でも法要が行われています。